Un cuento para quienes aún creen en la magia de reír con todo el cuerpo.

Dedicado a Pío y a los

que guardan una risa en su bolsillo de niños,

por si un día el

mundo se vuelve gris.

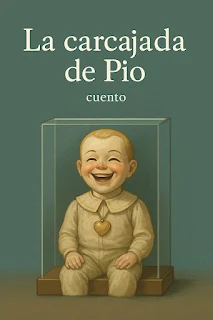

En una casa antigua, al borde de un bosque que pocos cruzaban, vivía una niña llamada Mari con un muñeco de porcelana centenario que había heredado de su bisabuela. Tenía ojos de cristal que siempre te miraban, una boca articulada dibujando una sonrisa, y un cascabel en forma de corazón, oculto en su interior, que nunca había sonado.

Mari lo llamaba Pio, y aunque estaba viejo y sus ropas desteñidas, jamás dormía sin él. Su abuela le había dicho una vez, medio en broma, medio en serio:

—No lo hagas reír, o el mundo cambiará de forma.

Una noche de luna llena, mientras jugaba sola en su habitación, Mari le susurró al oído algo absurdo, infantil, sobre una jirafa que quería ser nube, al tiempo que le hacía cosquillas.

Entonces, algo sucedió.

El muñeco soltó una carcajada. No un sonido grabado, ni un chillido mecánico, sino una carcajada real, profunda, imposible, que sacudió las paredes, abrió las ventanas y desató un viento de colores.

Las sombras se escondieron bajo los muebles. Los relojes comenzaron a caminar hacia atrás. Los dibujos de sus cuentos saltaron de las páginas, corrieron por la alfombra y treparon a las cortinas.

Pero eso fue solo el principio.

Al amanecer, Mari descubrió que el jardín había cambiado. Los gorriones llenaban de música el ambiente con sus trinos; los girasoles bailaban siguiendo el compás; los gatos, al pasar, maullaban añadiendo notas a la sinfonía; los charcos reflejaban recuerdos felices en lugar de cielos grises.

Las palabras tenían sabor. Decir “buenos días” sabía a dulce de leche; “gracias” tenía gusto a frambuesa, y “te quiero” a chocolate caliente. Las puertas abrían a lugares idílicos, distintos según el humor de quien las cruzaba. Y los adultos, poco a poco, empezaron a recordar cómo se reía con todo el cuerpo.

Entonces, un torbellino de carcajadas —con olor a tarta de limón— envolvió a Mari y a Pio como una bufanda mágica. Los alzó del suelo con un suave tirón y los llevó volando entre carcajadas luminosas.

Aterrizaron en un campo de relojes que florecían como tulipanes, donde el tiempo se abría en pétalos y cada segundo cantaba una canción distinta. Cada risa que soltaba Mari abría un pasadizo nuevo, una puerta secreta, una escalera invisible.

En la cima de una torre de caramelos, el viento de colores volvió a soplar. Allí, una anciana de ojos centelleantes la esperaba. Era la Guardiana de las Cosquillas.

—La risa que desataste no es solo magia. Es memoria. Cada carcajada olvidada de un niño vive en este mundo. Lo has despertado. Aquí todo lo serio se ríe, y lo gris se pinta solo.

Mari miró a Pio, que ahora parpadeaba. El cascabel de su corazón sonaba muy despacito, feliz al poder manifestar su secreto.

Al regresar —porque siempre se regresa—, Mari encontró que su casa ya no estaba del todo igual. Los espejos devolvían versiones alegres de quien se miraba. Luces de colores llenaban de reflejos danzantes los rincones. El aire olía a lavanda y hierbabuena.

Los adultos empezaron, sin saber por qué, a jugar como niños y a contar cuentos con acentos imposibles. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sentían que algo hermoso había cambiado.

Mari creció en ese mundo nuevo, aprendiendo a escuchar las carcajadas escondidas en los rincones, a encontrar poesía en lo cotidiano, y a sanar con una sonrisa la tristeza enquistada en los corazones rotos. Guardó a Pio en una urna de cristal, en la biblioteca de la casa, y jamás volvió a hacerlo reír.

Marín Hontoria

Comentarios